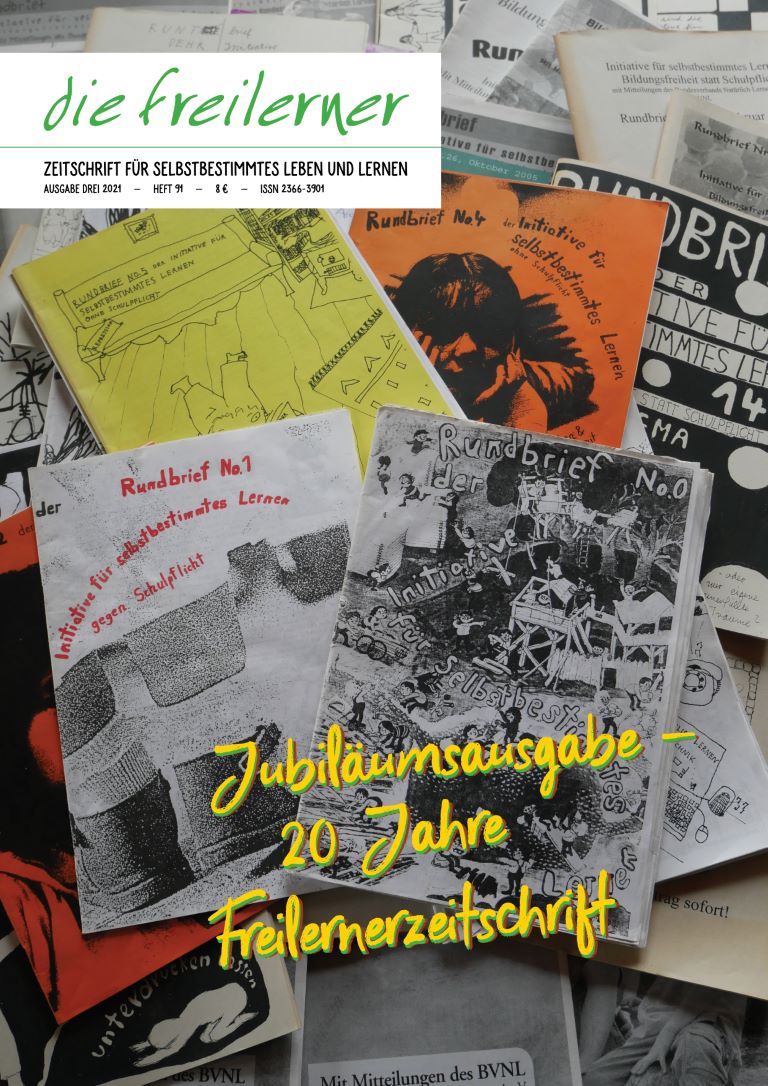

Die Freilernerzeitschrift gibt es schon seit über 20 Jahren. Sie ist als Plattform für Familien, Initiativen und Vereine, die sich mit selbstbestimmten und selbstorganisierten Bildungsformen beschäftigen, entstanden. Es sind viele Familien dabei, die die Schulpflicht verweigern oder im Ausland schulfrei leben, sowie auch freie aktive und demokratische Schulen und junge Erwachsene, die sich alternative Bildungsprojekte organisieren. Wir bieten Raum für eine breite Vielfalt und stehen für Pluralität, Offenheit und Toleranz, doch wir stellen uns deutlich gegen jegliche diskriminierende, gewaltverherrlichende und nationalistische Ansätze und Ideologien.

Die Zeitschrift erscheint vier Mal im Jahr als gedruckte Ausgabe und ist auch digital als PDF erhältlich. Wer unsere Arbeit unterstützen möchte, kann dies mit einem Förderabonnement tun. Auch gibt es die Möglichkeit, in der Zeitschrift Kleinanzeigen und Werbeanzeigen zu schalten.

Und wer regelmäßig zu unseren Themen informiert werden möchte, kann unserer Facebookseite folgen und sich in unseren Freilerner-Newsletter eintragen.

Artikel lesen:

Freilernen braucht Vielfalt

Stellt euch mal vor, wir wären alle gleich. Wir hätten alle die gleichen Ansichten, die gleichen Wünsche, die gleichen Probleme, den gleichen Beruf, ja sogar das gleiche Lieblingsessen. Wäre das nicht furchtbar langweilig?!

Eine Welt, in der alle gleich wären, wäre ziemlich eintönig und würde wohl auch kaum viele Lernmöglichkeiten bieten. Wenn wir immer nur dem begegnen würden, was wir eh schon kennen, würden wir uns höchstwahrscheinlich auch selbst nie in all unserer Vielfalt und unserem Facettenreichtum kennenlernen. Wir würden uns auf das beschränken, was offensichtlich ist und das, was da noch so alles versteckt in uns schlummert, nie entdecken. Wir würden nur äußerst selten überrascht und inspiriert werden, durch das, was andere tun, was wir irgendwo sehen oder lesen oder was wir in einem Gespräch hören. Weiterlesen

Widersprüchliche Freiheit

Überlegungen zur politischen Dynamik der Freilernerszene

1. Vorbemerkung

Ausgangspunkt dieser Überlegungen war eine Diskussion, die vor kurzem in einer Facebook-Gruppe stattfand. Es ging darum, welche Rolle rechtsorientierte Esoterik und Verschwörungstheorien innerhalb der »Freilerner-Szene« spielen bzw. spielen dürfen. Wer im Verlauf dieser Debatte die Profile bzw. Timelines vieler Beteiligter durchging, fand dort auffällig oft ein ähnliches Set von Interessen: unwissenschaftliche Impfkritik (»Masern gibt es nicht«, AIDS vielleicht auch nicht), extremer Antiamerikanismus (»die USA stehen hinter ISIS«), Pro-Putin-Positionen, Reichsbürger-Ideologie, vermischt mit alternativen Lifestylethemen wie Rohkost, Allergien, Veganismus, Yoga. Die Tatsache, dass auf Facebook immer wieder derartige Beiträge auftauchten, führte zu der Frage: Ist das Zufall? Handelt es sich um den Versuch bestimmter Strömungen, das Thema »Freilernen« strategisch für sich zu vereinnahmen? Oder weist möglicherweise das »Freilernertum« selbst eine inhärente Schlagseite auf, die es für (rechts-)esoterische, verschwörungstheoretisch grundierte Positionen anfällig macht? Um dies zu prüfen, soll hier – über das genannte facebook-Phänomen hinaus – die grundsätzliche Frage nach der politischen Dynamik der Freilerner-»Szene« gestellt werden, ausgehend von der Frage, wie diese Szene historisch-soziologisch überhaupt einzuordnen ist. Wer dies prüfen will, stößt wie alle, die sich mit Freilernern beschäftigen, auf das Problem der schmalen Datenbasis, verschärft durch die Illegalität des schulfreien Lebens in Deutschland; naturgemäß bleibt deshalb das Folgende in vieler Hinsicht lückenhaft und basiert in wissenschaftlich eigentlich unzulässigem Ausmaß auf subjektiven Beobachtungen in den sozialen Netzwerken. Weiterlesen

Zeit für Commonist*innen!

Commons sind in aller Munde – als zentraler Begriff spielen sie im Diskurs um alternatives Wirtschaften eine bedeutende Rolle. Wieso sind Commons so im Kommen? Ist die Idee dahinter neu und unbekannt oder gab es vielleicht sogar schon früher gemeinschaftlich organisiertes Zusammenleben und solidarisches Miteinander? Wer sagt eigentlich, dass homo oeconomicus und auf Konkurrenz basierender Kapitalismus natürlich sind – sprich schon immer da waren? Dass wir eben von Natur aus individuelle Nutzenmaximierer*innen sind und keine kooperativen, sozialen Wesen? Weiterlesen

Ivan Illichs “Deschooling society” verstehen oder mißverstehen?

Erschienen 2015 in Heft Nr. 67 – Entschulung der Gesellschaft.

Über Ivan Illich (1926 – 2002) und sein Buch »Deschooling Society«1 zu schreiben ist ein Ansinnen, dem andere vielleicht nüchterner, distanzierter als ich sich widmen können: Dadurch, daß ich ihm persönlich begegnet bin, sind meine Aussagen selbstverständlich sehr subjektiv. Dadurch, daß viele seiner Analysen und kritischen Positionen mich so begeisterten und sehr dazu beitrugen, mein Denken zu schärfen, meine Radikalität zu wecken und zu nähren, ist es unabdingbar, daß in diese Reflektion meine Dankbarkeit einfließt: Immerhin sehe ich in ihm einen prägenden geistigen Vater meiner heutigen philosophischen Position. Und einen Wegbereiter der immer noch aktuellen, ja: der dringender und drängender denn je erforderlichen Zivilisationskritik. Weiterlesen

Entschulung als Weg zu einem anderen Wirtschaften

Lernen ohne Wachstumszwang

»Entschulung ist die Grundvoraussetzung jeder Bewegung für die Befreiung des Menschen«, schrieb der heute fast vergessene, einst weltberühmte, Querdenker Ivan Illich 1971. Illich wurde in den 1970er Jahren mit Büchern wie Entschulung der Gesellschaft und Die so genannte Energiekrise zu einem der Vordenker sowohl der Freilerner- als auch der Postwachstums-Bewegung. Aber welche Verbindungen gibt es zwischen der Kritik an der Wachstumsgesellschaft und der Kritik am schulischen Lernen? Und wie könnte eine Welt jenseits entfremdeten Lernens und jenseits von Wachstumszwängen aussehen? Weiterlesen

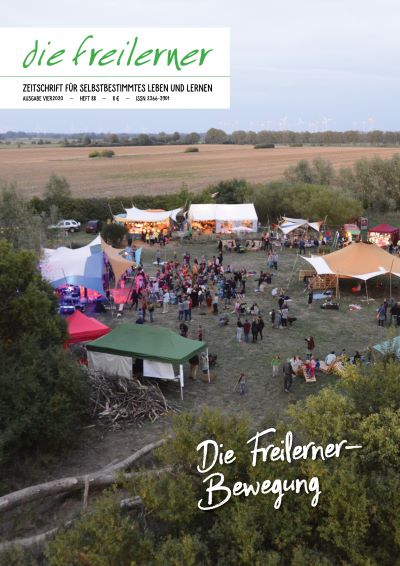

Septré – Jugendgruppe für selbstbestimmtes Lernen

»Für ein Leben ohne Schulpflicht«, das ist die zentrale Forderung der Gruppe die sich Septré nennt. Jährlich findet das Septembertreffen statt, bei dem engagierte junge Menschen aus ganz Deutschland zusammen kommen.

Dabei verbindet sie im wesentlichen ein Thema: Selbstbestimmtes Leben und Lernen. Bei diesem alternativen Ansatz durchlaufen die Schüler kein vorgefertigtes Raster, weder Lehrplan noch Lehrer verfügen über ihren Bildungsweg. Jeder entscheidet selbstständig was, wann, wo, wie und mit wem zusammen er lernen möchte. Und so kann dann auch jeder Mensch seinen individuellen Bedürfnissen, Ansprüchen und Interessen nachgehen.

Dieser Artikel erschien 2012 in Heft 57 – Freilerner in Europa.

Doch die Möglichkeit, sich in Freiheit zu bilden, untersagt in Deutschland die Schulpflicht. Viele junge Menschen werden dadurch gegen ihren Willen zum Schulbesuch gezwungen, wo im schlimmsten Falle dann hoher Leistungsdruck, eintöniger Tagesablauf, Zwang oder auch fehlender Praxisbezug die Freude am Lernen nehmen. Viele Eltern bringen ihre Kinder trotzdem gegen deren Willen zur Schule. Doch die Mitglieder der Jugendgruppe Septré haben eines gemeinsam, sie sind größtenteils alle Homeschooler, das heißt sie haben nur für kurze Zeit oder nie eine Schule besucht. Gesetzlich ist das untersagt und deshalb setzen sie sich bereits seit fünf Jahren dafür ein, dass die Schulpflicht in Deutschland abgeschafft wird. »Wir möchten, dass es jedem Mensch möglich ist seinen eigenen Bildungsweg frei zu wählen, an seine individuellen Bedürfnisse angepasst, ohne auswandern oder in der Illegalität leben zu müssen» so die Forderung von Septré. Weiterlesen