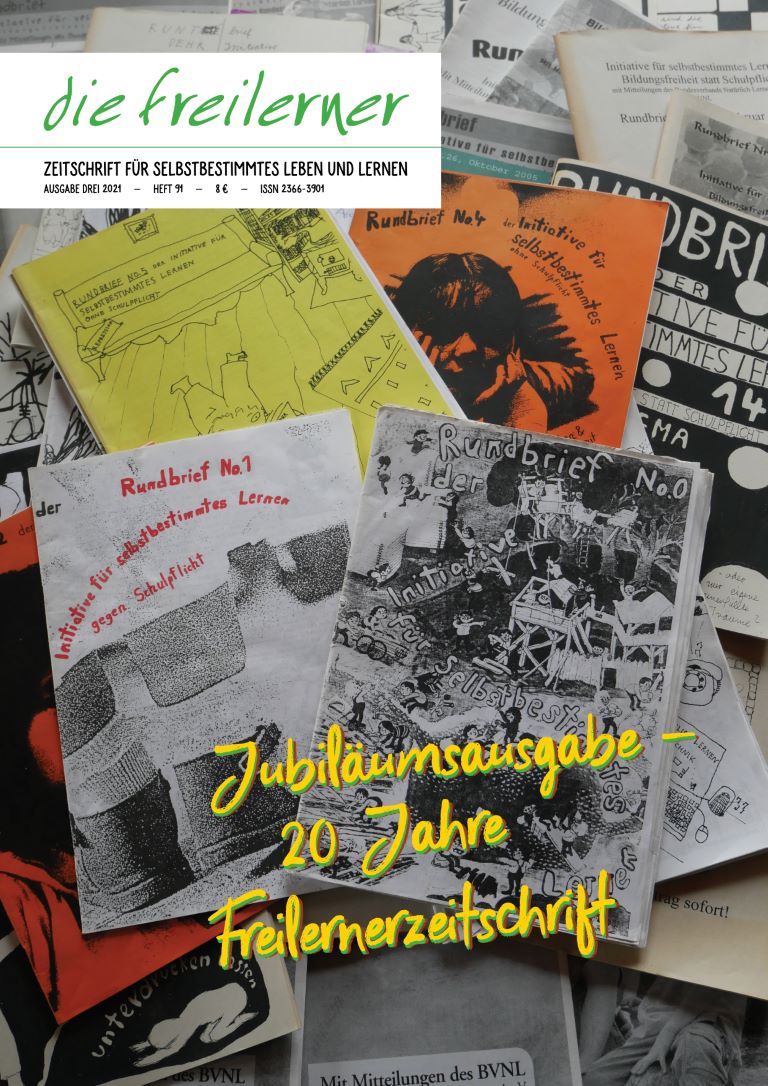

Die Freilernerzeitschrift gibt es schon seit über 20 Jahren. Sie ist als Plattform für Familien, Initiativen und Vereine, die sich mit selbstbestimmten und selbstorganisierten Bildungsformen beschäftigen, entstanden. Es sind viele Familien dabei, die die Schulpflicht verweigern oder im Ausland schulfrei leben, sowie auch freie aktive und demokratische Schulen und junge Erwachsene, die sich alternative Bildungsprojekte organisieren. Wir bieten Raum für eine breite Vielfalt und stehen für Pluralität, Offenheit und Toleranz, doch wir stellen uns deutlich gegen jegliche diskriminierende, gewaltverherrlichende und nationalistische Ansätze und Ideologien.

Die Zeitschrift erscheint vier Mal im Jahr als gedruckte Ausgabe und ist auch digital als PDF erhältlich. Wer unsere Arbeit unterstützen möchte, kann dies mit einem Förderabonnement tun. Auch gibt es die Möglichkeit, in der Zeitschrift Kleinanzeigen und Werbeanzeigen zu schalten.

Und wer regelmäßig zu unseren Themen informiert werden möchte, kann unserer Facebookseite folgen und sich in unseren Freilerner-Newsletter eintragen.

Artikel lesen:

Schulpflichtverweigerung als Akt des zivilen Ungehorsams

Was lässt sich aus den Erfahrungen der gewaltfreien Aktionen auf uns Freilerner übertragen?

Erschienen 2012 in Heft 59 – Visionen und alte Geschichten.

»Individuelle Vorbereitung: Denk darüber nach, warum Du an dieser Aktion teilnimmst. Überlege Dir, wie Du das anderen in positiven Worten erklären kannst. Informiere Dich über die Hintergründe des Konfliktes. Überlege, vor welchen Situationen Du Angst hast und was Dich wütend machen könnte. Vorher darüber nachzudenken kann Dir helfen, solche Situationen später schnell zu erkennen und dann besser mit deinen Gefühlen umzugehen. Überlege Dir, wo deine Grenzen für diese Aktion liegen und welche die Bedingungen sind, die Du Dir für die Aktion wünschst.«

(Quelle: Kleine Blockadefibel, Seite 2, herausgegeben von X-tausenmal quer)

In meiner Familie gibt es eine langjährige Tradition, für seine Überzeugungen einzustehen. Als Kleinkinder haben wir die Sitzblockaden gegen stationierte Atomwaffen miterlebt. Wir zwei älteren Söhne waren gerade 2 und 4 Jahre alt, als unsere Mutter aus diesem Grund kurz ins Gefängnis kam. Sitzblockaden galten damals noch vor Gericht als Straftatbestand der Nötigung. Es hat viele Gerichtsverhandlungen gebraucht, bis sich da vor Gericht die Sichtweise durchgesetzt hat, dass es sich hier lediglich um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Bei Ordnungswidrigkeiten können dann Bußgelder verhängt werden. In der »Kleinen Blockadefibel « heißt es dazu: »Wenn ihr einen Bußgeldbescheid bekommt, empfiehlt es sich fristgerecht Einspruch einzulegen. Gerade bei großen Aktionen führen Hunderte von Widersprüchen fast immer zur Einstellung der Verfahren.« Schon die Bußgeldbescheide werden inzwischen bei solchen Aktionen in der Regel gleich gar nicht mehr verschickt.

Der Richter, der vor etwa 20 Jahren meine Mutter ins Gefängnis hat stecken lassen, weil sie sich dem Militär in den Weg setzte, musste kurz vor seiner Pensionierung noch einmal über meine Mutter (und ihren damaligen Mann) zu Gericht sitzen. Dieses mal, weil sie ihre Kinder nicht in die Schule schickt. Weiterlesen

Soziale Strukturen – in welcher Gesellschaft wollen wir leben?

Erschienen 2015 in Heft 65 – Innere und äußere Strukturen.

Walter Borgius schrieb bereits 1930 in der Einleitung zu seinem Buch ‚Die Schule – Ein Frevel an der Jugend‘:

»Nach allgemeiner Überzeugung der ganzen europäisch-amerikanischen Kulturmenschheit ist die Schule eine gemeinnützige Anstalt, welche von der Gesellschaft geschaffen ist im Interesse der jungen Generation, damit diese rechtzeitig die Fertigkeiten lernt, deren sie später bedarf, um den Anforderungen des Lebens gerecht werden zu können. In der neuen Zeit wurde dann ihre Leitung und Verwaltung auf den Staat abgewälzt, weil dieser, dank seiner größeren Neutralität, seiner reicheren Hilfskräfte und namentlich größeren Geldmittel ihre Aufgaben weit erfolgreicher zu erfüllen vermöchte. Vereinzelt noch vorkommende Mängel der Schule werden aus noch verbliebenen überholten Formen und Normen erklärt oder aus einem noch nicht zureichend erfolgtem Durchdringen neuer Errungenschaften der pädagogischen Wissenschaft. Es bedürfe daher weiteren Ausbaus und verständiger Reform der Schule, um sie zu immer wachsender Vollkommenheit zu führen und zu einem wahren Segen für die Jugend und die Gesellschaft überhaupt werden zu lassen. Diese – vom Staat allenthalben proklamierte und vom leichtgläubigen Publikum kritiklos treuherzig kolportierte – Auffassung ist grundfalsch.«

Weiter führt er dann aus, dass die Schule in erster Linie auch ein Herrschaftsinstrument des Staates sei und als solches grundsätzlich beseitigt gehöre.

Ganz so weit möchte ich dabei nicht gehen, aber eine wichtige Frage finde ich schon, wie das Bildungssystem aussehen müsste, um eben kein Herrschaftsinstrument mehr darzustellen. Heute sind es noch SPD und Grüne, die in Baden-Württemberg eine Vielfalt an Lebensmodellen in die Lehrpläne bringen. Doch vielleicht ist es in ein paar Jahren die AfD, die mitbestimmt, was in den Schulen gelehrt werden muss. Weiterlesen

Vertrauen – ein gemeinsamer Nenner des Freilernens und der Alexander-Technik

Erschienen 2014 in Heft 62 – Vertrauen.

Was ist die Alexander-Technik? Die gefürchtete, unvermeidliche Frage. Nicht einfach zu beantworten, weil man die Alexander-Technik am besten am eigenen Körper erlebt. Die Erfahrung in Worte zu fassen ist ein schwieriges Unterfangen. Alexander-Technik-Lehrer Michael Gelb vergleicht es mit dem Versuch, jemandem, der noch nie einen Ton gehört hat, Musik zu erklären. Die Alexander-Technik ist eine Methode, deren Anwendung es uns ermöglicht, alles im Leben mit mehr Leichtigkeit und weniger Anstrengung zu tun. Mit der Alexander-Technik erlernen wir keine neue Fähigkeit, sondern wir lernen, wie wir mehr praktische Intelligenz in unser tägliches Tun einfließen lassen können; wie wir stereotype Reaktionen unterbinden; wie wir mit Gewohnheit und Veränderung umgehen können.1 Weiterlesen

Eine Atmosphäre der Gemeinschaft

Erschienen 2012 in Heft 57 – Freilerner in Europa.

Wir leben in Krakau, Polen, und bei der Bildung unseres älteren Sohnes kamen ein paar größere Herausforderungen auf. Er zeigte eine hohe Begabung in Musik, aber kein Interesse an anderen Schulfächern, vor allem Mathematik. Im Bildungssystem mussten wir dem Nationalen Lehrplan folgen, der annimmt, dass alle Kinder mehr oder weniger gleich sind und von Jahr zu Jahr dem gleichen Muster folgen müssen. Es ist egal, ob man andere Bedürfnisse hat. Man muss diesem System gehorchen, das sich selbst das Recht gegeben hat zu bestimmen, wer schlau ist und wer nicht, wer es verdient hat im nächsten Jahr aufzusteigen, und jegliche Ausnahmen, so wie andere Begabungen und Vorlieben, die nicht dem Standard entsprechen, wurden abgelehnt. Man kann sehr gut in Musik sein, aber wenn man nicht in ALLEN Schulfächern den Standard erreicht, sind die eigenen Begabungen nicht von Bedeutung. Nachdem wir einige Jahre für unser Recht, unseren eigenen Bedürfnissen nachzukommen, mit dem System gekämpft hatten, gaben wir letztendlich auf. Wir gingen zu Home-Schooling über. Weiterlesen