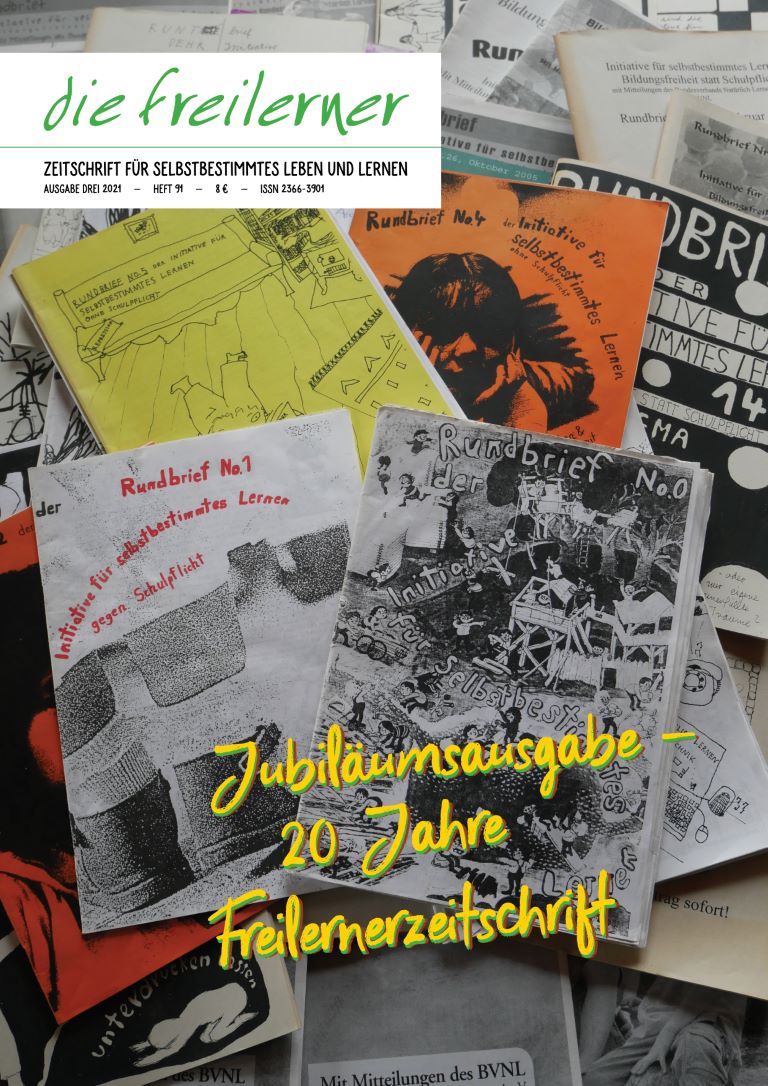

Die Freilernerzeitschrift gibt es schon seit über 20 Jahren. Sie ist als Plattform für Familien, Initiativen und Vereine, die sich mit selbstbestimmten und selbstorganisierten Bildungsformen beschäftigen, entstanden. Es sind viele Familien dabei, die die Schulpflicht verweigern oder im Ausland schulfrei leben, sowie auch freie aktive und demokratische Schulen und junge Erwachsene, die sich alternative Bildungsprojekte organisieren. Wir bieten Raum für eine breite Vielfalt und stehen für Pluralität, Offenheit und Toleranz, doch wir stellen uns deutlich gegen jegliche diskriminierende, gewaltverherrlichende und nationalistische Ansätze und Ideologien.

Die Zeitschrift erscheint vier Mal im Jahr als gedruckte Ausgabe und ist auch digital als PDF erhältlich. Wer unsere Arbeit unterstützen möchte, kann dies mit einem Förderabonnement tun. Auch gibt es die Möglichkeit, in der Zeitschrift Kleinanzeigen und Werbeanzeigen zu schalten.

Und wer regelmäßig zu unseren Themen informiert werden möchte, kann unserer Facebookseite folgen und sich in unseren Freilerner-Newsletter eintragen.

Artikel lesen:

Schutz vor Isolation und Indoktrination – warum dieses Thema so überaus wichtig ist!

Text: Stefanie Weisgerber , Ausgabe Nr. 84

Was für eine herbe Enttäuschung. Von Anfang an wurde deutlich, wie sehr das gewählte Heftthema für unsere vorliegende Ausgabe 84 doch polarisiert. Selbst hier in der Redaktion waren nicht alle dafür. Es wurden schwere Bedenken geäußert, dass Freilernen per se doch etwas sei, das gerade für die Freiheit und das Wohlergehen junger Menschen stehe. Dass Freilernen doch gerade konsequent Isolation und Indoktrination ausschließe. Dass es sich irgendwie falsch anfühle, gezielt solche Themen hervorzuwühlen, die dem explizit widersprechen, denn das sei ja gerade nicht Freilernen. Wir merkten es auch an den fehlenden proaktiven Einsendungen für diese Ausgabe. Sonst bekommen wir immer einige Artikel eingesendet von Menschen, die sich von selbst her berufen fühlen, etwas zum jeweiligen Schwerpunktthema zu schreiben. Dieses Mal komplette Fehlanzeige. Und auch von den Menschen, die wir aktiv anfragten, ob sie uns etwas für diese Ausgabe zusenden würden, brachen uns im Laufe der Zeit immer mehr weg, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und das obwohl wir bereits Mitte Februar die Anfragen gestellt hatten, dreieinhalb Monate noch vor Redaktionsschluss und wir zunächst viele Textzusagen bekamen.

Weiterlesen

Freilernen und Schutz vor Isolation und Indoktrination – ein unzulässiges Schwerpunktthema

Text: Christiane Ludwig-Wolf , Ausgabe Nr. 84

Ich finde den Titel gefährlich und unzulässig, weil er impliziert, dass durch Lernen ohne Schule junge Menschen besonders gefährdet seien. Es bestätigt bestehende Ängste und Vorurteile und wenn wir selber schon davor warnen, muss ja wohl wirklich was dran sein.

Bildung und Kindeswohlgefährdung sind zweierlei Dinge und dürfen nicht vermischt werden. Für den Schutz vor einer möglichen Gefährdung der Kinder ist das Jugendamt zuständig. Wenn ein begründeter Verdacht vorliegt, darf und muss dieses eingreifen. Allerdings nur, wenn wirklich ein Hinweis auf eine mögliche Gefährdung vorliegt. Es dürfen nicht alle Eltern unter den Generalverdacht gestellt werden, sich nicht ordentlich um ihre Kinder zu kümmern oder sie sogar aktiv zu verletzen und zu gefährden. Das muss ebenso für Freilernerfamilien gelten. Familien und alle Menschen brauchen einen Schutzraum, eine Privatsphäre, in der sie keinen Kontrollen ausgesetzt sind und sich nicht rechtfertigen müssen, für das was sie tun. Die meisten Eltern kümmern sich um ihre Kinder, ebenso wie die meisten Menschen keinen Banküberfall machen und niemanden vergewaltigen. Obwohl es Menschen gibt, die solche Taten vollbringen, muss ich nicht ständig erklären, dass ich nicht zu diesen gehöre – es ist selbstverständlich, so lange nicht das Gegenteil offensichtlich wird. Ich erwarte, dass mir genauso wenig unterstellt wird, dass ich als Freilernermutter meine Kinder isoliere, indoktriniere oder gar Schlimmeres. Ich muss mich von solchen Dingen nicht distanzieren – es ist selbstverständlich, dass ich das weder mache, noch gut heiße!

Weiterlesen

Wie mein Sohn Aufklärung in mein Leben brachte

Text: Susanne Sommer, Ausgabe Nr. 77

Klarheit über mich selbst bekommen, mich selbst klarer sehen können. Diese Art der »Aufklärung« bringt mein Sohn seit mittlerweile 4,5 Jahren in mein Leben. Immer wieder – ja täglich – sorgt er für mehr Klarheit in meinem Geist und Herzen. Und für ein selbstbestimmteres Leben.

Bevor mein Sohn geboren wurde, verbrachte ich mein Leben hauptsächlich im »Unbewusst-Modus«. Ich besuchte die Schule, absolvierte ein Studium, ging einer Arbeit im Angestelltenverhältnis nach. Weil man das eben so macht. Ich machte viele Dinge, nicht, weil ich dafür brannte, sondern weil sie »halt einfach dazugehörten« .Ich ließ vieles über mich ergehen, um Unannehmlichkeiten auszuweichen. Was es heißt, aktiv für mich und meine Lebensgestaltung einzutreten, mich selbst als Mensch wahr- und ernstzunehmen, ging mir erst in meinem Muttersein auf.

Weiterlesen

Gedanken zum Artikel „Die Freiheit, die sie meinen“ von Thomas Gesterkamp vom 30.05.2020 im „Neuen Deutschland“

Text: Angela Schickhoff, Vorstand des BVNL, Autorin, Ausgabe Nr. 87

Am 30.05.2020 erschienen zwei Artikel im „Neuen Deutschland“. Zum einen ein Interview von Stefan Otto mit Joshua Conens, einem der „Macher“ des Spielfilms „CaRabA“, mit dem Titel „Eine Gesellschaft ohne Schule“, in welchem sehr reflektiert über die Probleme unseres Schulsystems und ein Leben ohne Schule diskutiert wurde. Zum anderen der Artikel „Die Freiheit, die sie meinen“ von Thomas Gesterkamp, in dem leider ganz unreflektiert verschiedene Phänomene und Bewegungen durcheinandergebracht wurden. Zudem sind Teile des Artikels klar der sehr schlecht recherchierten GEW-Veröffentlichung vom 10.02.2020 zum Thema Homeschooling mit dem Titel „Braune Schnittmengen“ entnommen worden.

Im Prinzip muss man sich als Freilerner*in in den ersten Absätzen dieses Artikels gar nicht angesprochen fühlen. Im Untertitel („Schulverweigerer haben verschiedene Motive, doch viele sind rechts und ultrareligiös.“) ist zunächst allgemein die Rede von Schulverweigerern. Von diesen gibt es in Deutschland etwa 300.000, wobei eine Zählung schwierig und abhängig von der Definition des Begriffes ist. Im weiteren wird jedoch klar, dass es Gesterkamp nur um einen bestimmten Teil von ihnen geht. Diesen Teil zu definieren, fällt ihm jedoch schwer. Mit dem Begriff „Homeschooling“ grenzt er ihn ein. Er schreibt von Eltern, „die sich bewusst dem staatlichen Bildungsauftrag entziehen wollen“ und nennt als Beispiel die sicherlich vielen von uns bekannte Familie Wunderlich, für deren Schulverweigerung vor allem religiöse Gründe eine Rolle spielten. Aber dann taucht doch der Begriff „Freilernen“ auf. Zunächst scheint Gesterkamp keinen Unterschied zum Homeschooling zu machen, differenziert dann aber doch, allerdings nur anhand weniger schulkritischer Schlagworte, nicht anhand der jeweiligen Vorstellungen von außerschulischer Bildung, und damit leider am Kern vorbei. Er erwähnt noch, dass Freilerner*innen die eher moderate Gruppe bilden würden, die sich in einem Verband – gemeint ist vermutlich der BVNL e.V. – organisiert hätten. Offensichtlich versteht er Freilerner*innen als Teil der Homeschooling-Bewegung.

Weiterlesen

Kinderrechte ins Grundgesetz

Text: Immanuel Zirkler, Ausgabe Nr. 87

Die große Koalition vereinbarte 2018, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern1. Das Ziel scheint dabei zu sein, die bestehende Rechtsprechung stärker ins Bewusstsein zu bringen, ohne juristisch wirklich etwas zu verändern.2 Es wurden verschiedene Vorschläge gemacht, zunächst durch Grüne3 und Linke4. Die Linke formulierte bei ihren Anträgen u.a. die Hoffnung, den Staat mit den Kinderrechten im Grundgesetz zu Maßnahmen gegen Kinderarmut zu verpflichten.5 Bundesjustizministerin Christine Lamprecht (SPD) wählte aus verschiedenen Vorschlägen ihres Ministeriums einen aus, der von den Kinderrechts-Verbänden deutlich kritisiert wurde, da diese Variante hinter der bestehenden Rechtsprechung zurück bleibt.6 Nachdem Horst Seehofer (CSU) den Vorschlag von Christine Lamprecht als „ein bisschen zu detailliert und zu weitgehend“ ablehnte, scheint es aktuell unwahrscheinlich zu sein, dass es innerhalb dieser Legislaturperiode noch zu einer Grundgesetzänderung kommt.

Weiterlesen

Vom unterschiedlichen Wert typisch weiblicher oder männlicher Tätigkeiten

Text: Christiane Ludwig-Wolf, Ausgabe Nr. 86

Häufig ist es so, dass wir Emanzipation und Gleichberechtigung von Männern und Frauen darin sehen, dass Frauen die gleichen Möglichkeiten wie Männer haben – das Gleiche verdienen, gleiche Möglichkeiten zur Karriere haben, in den bisher männlich geprägten Strukturen von Politik und Wissenschaft auch mitmachen dürfen. Selbstverständlich sind diese Forderungen berechtigt und es ist eine Schande, dass dafür immer noch gekämpft werden muss.

Jedoch sollten auch die typisch weiblichen Tätigkeiten ebenso wertgeschätzt und honoriert werden, wie die typisch männlichen Tätigkeiten. Wieso ist es wertvoller, wenn jemand Aufsichtsrat bei einem Konzern ist oder Ingenieur in einer Waffenfabrik, als sich um kleine Kinder zu kümmern, Essen zu kochen oder das Klo zu putzen? Ich würde sogar behaupten, wenn Ersterer oder Erstere seine oder ihre Arbeit nicht mehr machen würde, ginge es der Welt deutlich besser, die zweiten Arbeiten sind unerlässlich. Trotzdem wird zweiteres schlecht oder gar nicht bezahlt.

Weiterlesen